Introdução

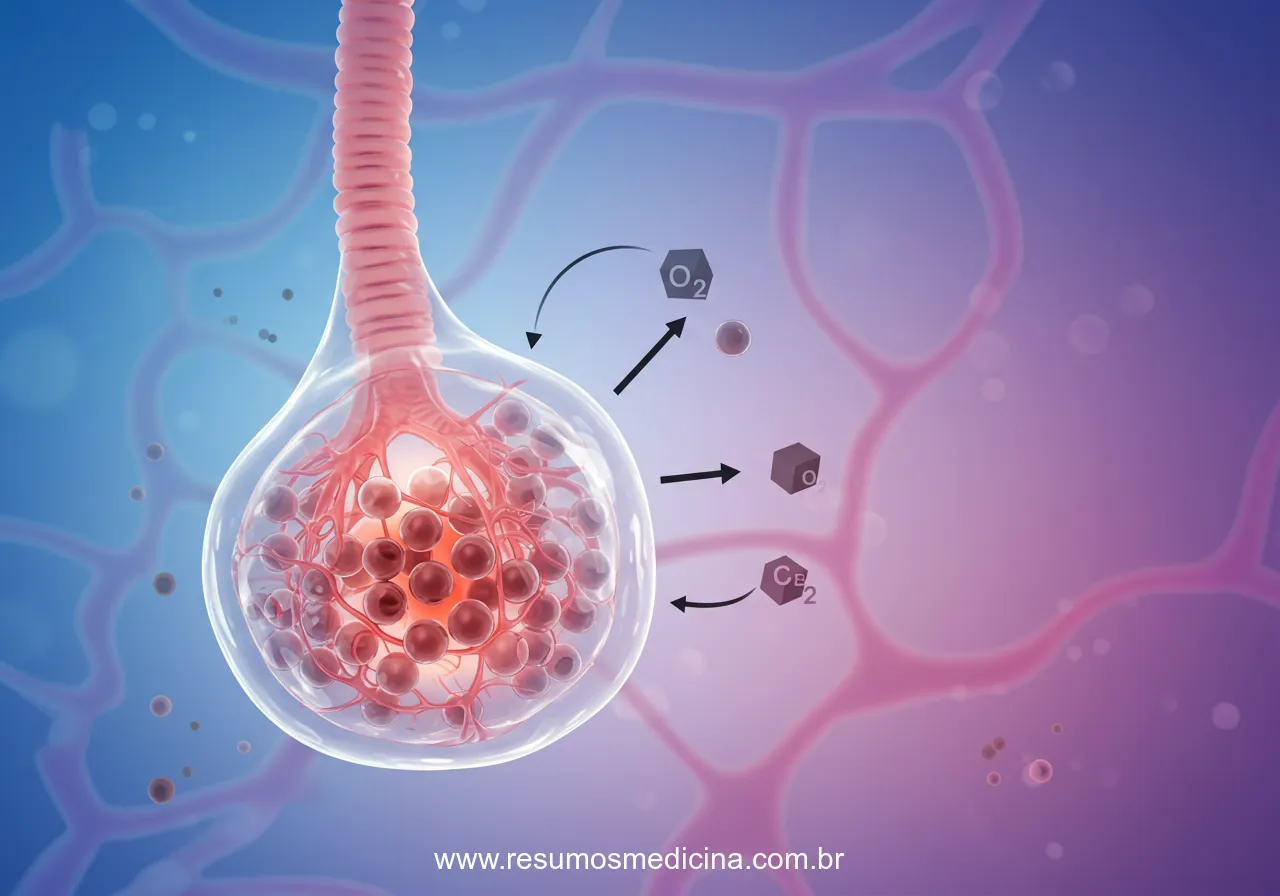

Os bronquíolos respiratórios com alvéolos e a área dos bronquíolos terminais, ou não-respiratórios, até os alvéolos são os locais onde todas as trocas gasosas ocorrem.

Os alvéolos têm forma poligonal, com diâmetro aproximado de 250 μm. O adulto tem cerca de 5 × 108 alvéolos, compostos de células epiteliais dos tipos I e II. Sob condições normais as células tipo I e tipo II ocorrem na proporção 1:1. A célula tipo I ocupa 96% a 98% da área de superfície do alvéolo, e é o sítio primário para a troca gasosa. Adicionalmente, a membrana basal das células tipo I e o endotélio capilar se fundem, o que minimiza a distância para a difusão dos gases e facilita muito a troca gasosa.

A célula epitelial tipo II é pequena e cubóide, e geralmente é encontrada nos “cantos” dos alvéolos, onde ocupa de 2% a 4% de sua área de superfície. As células tipo II sintetizam o surfactante pulmonar que reduz a tensão superficial no fluido alveolar e é responsável pela regeneração da estrutura alveolar subsequente à lesão.

A troca gasosa ocorre nos alvéolos por meio de densa malha de rede de capilares e alvéolos chamada de rede alvéolo-capilar.

O O2 e CO2 se difundem passivamente através dessa barreira para o interior do plasma e das células vermelhas do sangue.

Em resposta à lesão e à morte da célula tipo I a célula tipo II se replica e se diferencia em células tipo I, para restaurar a arquitetura alveolar normal.

O espaço intersticial, ou interstício pulmonar, é composto de tecido conjuntivo, músculo liso, vasos linfáticos, capilares e muitas outras células. Sob condições normais o espaço intersticial é muito pequeno e, às vezes, não pode ser discernido por microscopia óptica, especialmente os compartimentos alveolares.

Fibroblastos são células proeminentes no interstício do pulmão. Eles sintetizam e secretam colágeno e elastina, proteínas extracelulares que têm papel importante na formação da matriz e na fisiologia do pulmão. Colágeno é o principal componente estrutural do pulmão que limita a distensão pulmonar. Elastina é o principal contribuinte para a retração elástica do pulmão.

Cartilagem é tecido conjuntivo resistente e flexível que dá suporte às vias aéreas condutoras do pulmão e circunda aproximadamente 80% da traqueia.

As células de Kultschitzky, células neuroendócrinas, são encontradas em grupos em toda a extensão da árvore traqueobrônquica e secretam aminas biogênicas, incluindo dopamina e 5-hidroxitriptamina (serotonina). Essas células são mais numerosas no feto do que no adulto.

Os alvéolos são recobertos com uma substância de base predominantemente lipídica, chamada de surfactante, que reduz a tensão superficial. A tensão superficial é a força causada pelas moléculas de água na interface arlíquido que tende a minimizar a área de superfície, tornando muito mais difícil insuflar o pulmão.

A tensão superfi cial é a medida das forças atrativas das moléculas da superfície por unidade de comprimento do material ao qual estão aderidas. As unidades da tensão superficial são as de força aplicada por unidade de comprimento.

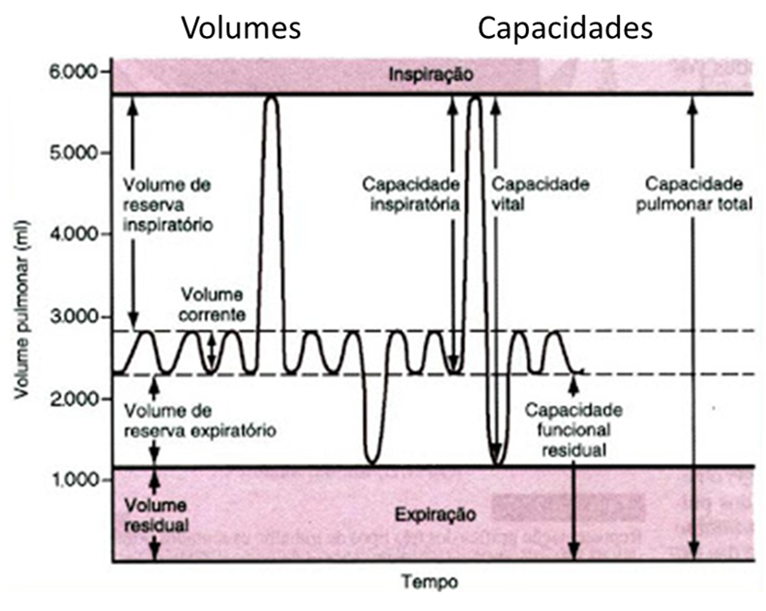

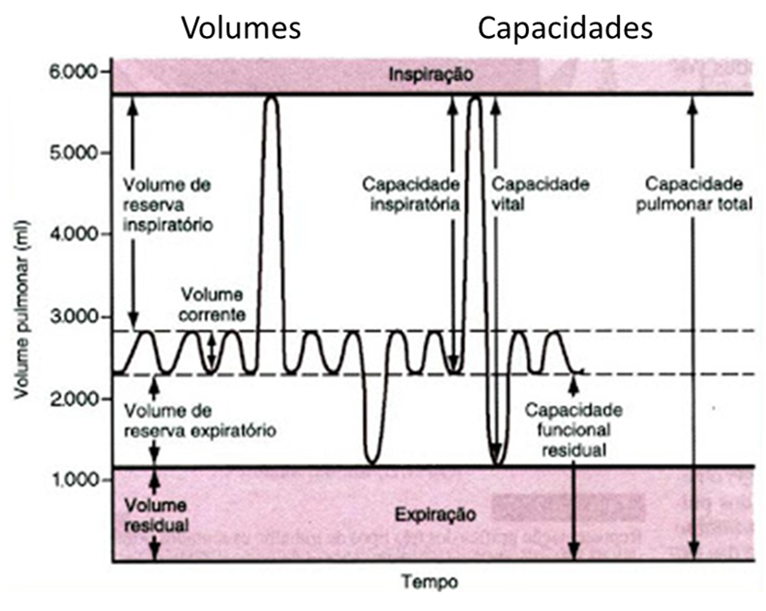

Volumes Pulmonares

Volume Corrente (VC): é a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões durante um ciclo ventilatório (inspiração e expiração) e corresponde a cerca de 500ml;

Volume de Reserva Inspiratório (VRI): é a quantidade de ar que pode entrar nos pulmões após uma inspiração corrente, e em uma inspiração máxima o VRI pode chegar a 3000ml;

Volume de Reserva Expiratório (VRE): é a quantidade de ar que pode sair dos pulmões

após uma expiração corrente, e em uma expiração máxima o VRE pode chegar a 1100ml

Volume Residual (VR): é a quantidade de ar que permanece no interior dos pulmões, mesmo após uma expiração forçada máxima. O VR é de cerca de 1200ml (a força muscular expiratória é insuficiente para reduzir ainda mais o volume da caixa torácica ; é controlado pela força dos músculos expiratórios).

Capacidades Pulmonares

Capacidade Inspiratória (CI): é a soma do VC e do VRI;

Capacidade Residual Funcional (CRF): é a soma do VRE e do VR (é o volume de ar no pulmão, ao fi m de uma expiração, durante respiração calma);

Capacidade Vital (CV): é a soma do VC, do VRI e do VRE (o volume total do ar exalado, desde a máxima inspiração até a máxima expiração);

Capacidade Pulmonar Total (CPT): é a soma de todos os volumes pulmonares (VC, VRI,VRE e VR) e em condições normais é de cerca de 5800ml (marca o ponto em que os músculos da caixa torácica ficam incapazes de gerar a força adicional necessária para distender ainda mais os pulmões e a caixa torácica; controlado pelos músculos da inspiração).

OBS: A proporção entre VR e CPT (proporção VR/CPT) é usada para distinguir entre diferentes tipos de doenças pulmonares. Em indivíduos normais essa proporção é geralmente menor do que 0,25. Proporção VR/CPT elevada, secundária a aumento em VR fora de proporção com qualquer aumento na CPT, é vista em doenças associadas à obstrução das vias aéreas conhecidas como doenças pulmonares obstrutivas.

Catalisadores e velocidade das reações

Como proteínas, as enzimas podem ser também simples e conjugadas, as enzimas conjugadas necessitam de cofatores (moléculas orgânicas (coenzimas) ou inorgânica (cofatores)) para exercer as suas atividades catalíticas. Os cofatores se ligam (transitória e frouxamente) ao sítio ativo da enzima por interações químicas não-covalente, como também podem se ligar (permanentemente) por ligação covalente. Nem toda enzima requer um cofator para exercer a sua atividade catalítica, exemplo desta classe são as enzimas ribonuclease, tripsina, quimotripsina, etc. Os cofatores inorgânicos (cofatores) são normalmente íons metálicos, como Fe2+, Cu2+, Zn2+. O cofator orgânico é denominado coenzima. A porção proteica da enzima conjugada é a apoproteína ou apoenzima. Quando o cofator se liga firme e permanentemente ao sítio ativo da enzima é denominado grupo prostético. Exemplo: o grupo heme da hemoglobina. Desta forma, a enzima conjugada cataliticamente ativa, ou seja, ligada ao seu cofator é denominada holoenzima.

OBS: As coenzimas têm pouca atividade na ausência da enzima e pouca especificidade.

Uma reação química, tal como um reagente ou substrato (S) formando um produto (P) somente formará o produto P, se uma determinada fração das moléculas de S, em qualquer instante considerado, possuir energia suficiente para ser levada ao topo da colina de energia, o estado de transição

Complacência

A complacência pulmonar (CP) é a medida das propriedades elásticas do pulmão. É a medida do quão facilmente o pulmão se distende.

A complacência é definida como a mudança do volume pulmonar que resulta de mudança de 1 cm H2O na pressão de distensão do pulmão.

A complacência é definida como a mudança do volume pulmonar que resulta de mudança de 1 cm H2O na pressão de distensão do pulmão.

A complacência total de ambos os pulmões no adulto normal é, em média, de 200 mililitros de ar por centímetro de pressão de água transpulmonar. Isto é, sempre que a pressão transpulmonar aumentar 1 centímetro de água, o volume pulmonar, após 10 a 20 segundos, se expandirá 200 mililitros.

Pressões Pulmonares

O pulmão “flutua” na cavidade torácica, cercado por fina camada de líquido pleural que lubrifica o movimento dos pulmões dentro da cavidade.

Pleural:

- É a pressão do líquido no estreito espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal.

- A pressão pleural normal no início da inspiração é de cerca de -5 centímetros de água, que é a quantidade de sucção necessária para manter os pulmões abertos no seu nível de repouso. Então, durante a inspiração normal, a expansão da caixa torácica traciona os pulmões para diante com força maior e cria mais pressão negativa, que chega a cerca de -7,5 centímetros de água.

Alveolar:

- É a pressão do ar dentro dos alvéolos pulmonares.

- Quando a glote está aberta e não existe fluxo de ar para dentro ou para fora dos pulmões, as pressões em todas as partes da árvore respiratória, até os alvéolos, são iguais à pressão atmosférica, que é considerada a pressão de referência zero nas vias aéreas — isto é, 0 cm de pressão de água.

- Para causar o influxo de ar para os alvéolos, durante a inspiração a pressão nos alvéolos deve cair para valor ligeiramente abaixo da pressão atmosférica.

- Durante a inspiração normal, a pressão alveolar diminui para cerca de -1 centímetro de água. Essa pressão ligeiramente negativa é suficiente para puxar 0,5 litro de ar para o interior dos pulmões, nos 2 segundos necessários para uma inspiração normal e tranquila.

- Durante a expiração, ocorrem pressões contrárias: a pressão alveolar sobe para cerca de +1 centímetro de água e força o 0,5 litro de ar inspirado para fora dos pulmões, durante os 2 a 3 segundos de expiração.

Transpulmonar:

- É a diferença de pressão entre os alvéolos e as superfícies externas dos pulmões, sendo medida das forças elásticas nos pulmões que tendem a colapsá-los a cada instante da respiração, a chamada pressão de retração.

Relação Ventilação e perfusão

Ventilação é o processo no qual o ar é movido para dentro e para fora do pulmão.

A ventilação não é distribuída uniformemente no pulmão, em grande parte devido aos efeitos da gravidade. Na posição ortostática, os alvéolos próximos ao ápice do pulmão estão mais expandidos que os alvéolos da base.

A gravidade puxa o pulmão para baixo e o arrasta da caixa torácica. Como resultado, a pressão pleural é menor no ápice do que na base do pulmão, e a pressão estática transpulmonar é aumentada,a; isso resulta em aumento do volume alveolar no ápice.

Devido à diferença do volume alveolar no ápice e na base do pulmão, os alvéolos da base ficam situados na região íngreme da curva pressão-volume, e eles recebem mais da ventilação.

Em contraste, os alvéolos, no ápice, estão próximos ao topo da curva pressão-volume. Eles têm menor complacência e, assim, recebem proporcionalmente menos do volume corrente.

O efeito da gravidade é menos pronunciado quando a pessoa está em decúbito dorsal (supino) do que quando está na postura ortostática, e é menor no decúbito dorsal do que no decúbito ventral. Isso porque o diafragma é empurrado cefalicamente quando a pessoa está em decúbito dorsal, e isso afeta o tamanho de todos os alvéolos.

Em cada respiração o ar preenche as vias condutoras de ar e os alvéolos. A ventilação do espaço morto é a ventilação da via aérea que não participa da troca gasosa. Existem dois tipos de espaço morto: anatômico e fisiológico. Espaço morto anatômico (VD) é composto do volume de gás que preenche as vias aéreas.

O segundo tipo de espaço morto é o espaço morto fisiológico. Alvéolos que são perfundidos, mas não ventilados, são comumente encontrados em pulmões com patologias.

O volume total do gás, em cada respiração, que não participa da troca gasosa é chamado de ventilação do espaço morto fisiológico. Esse volume inclui o espaço morto anatômico e o espaço morto secundário aos alvéolos perfundidos, mas não ventilados.

O espaço morto fisiológico é sempre tão grande quanto, pelo menos, o espaço morto anatômico, e na presença de doença ele pode ser consideravelmente maior.

Perfusão é o processo no qual o sangue desoxigenado passa pelos pulmões e é reoxigenado.

A proporção ventilação-perfusão (também referida como proporção V /Q) é definida como a proporção entre a ventilação e o fluxo sanguíneo. Essa proporção pode ser definida para um só alvéolo, para um grupo de alvéolos e para o pulmão como um todo.

Para um só alvéolo, a proporção é definida como ventilação alveolar (V. A) dividida pelo fluxo capilar.

Para o pulmão, a proporção é definida como a ventilação alveolar total dividida pelo débito cardíaco.

No pulmão normal, como um todo, a proporção ventilação-perfusão é de cerca de 0,8, mas a faixa de variação da proporção V /Q . varia de modo acentuado em diferentes regiões do pulmão.

Em um sujeito na posição ortostática a ventilação aumenta mais lentamente do que o fluxo sanguíneo do ápice do pulmão para a base. Consequentemente, a proporção V /Q, no ápice do pulmão, é muito maior do que 1, enquanto V . /Q . na base é muito menor do que 1.

Quando a ventilação excede a perfusão a proporção ventilação/perfusão é maior que 1 (V . /Q . > 1), e quando a perfusão excede a ventilação a proporção ventilação-perfusão é menor que 1 (V . /Q . < 1).

A má combinação entre a ventilação e a perfusão é a causa mais frequente de hipoxemia arterial em pacientes com doenças respiratórias. No exemplo mais comum, a composição de sangue arterial misturado com sangue venoso, fluxo sanguíneo total (débito cardíaco) e a distribuição do fluxo sanguíneo é normal.

Leia Mais

https://resumosmedicina.com.br/parede-toracica-diafragma/

Bibliografia

Fisiologia Médica, Guyton & Hall, 12ª edição.