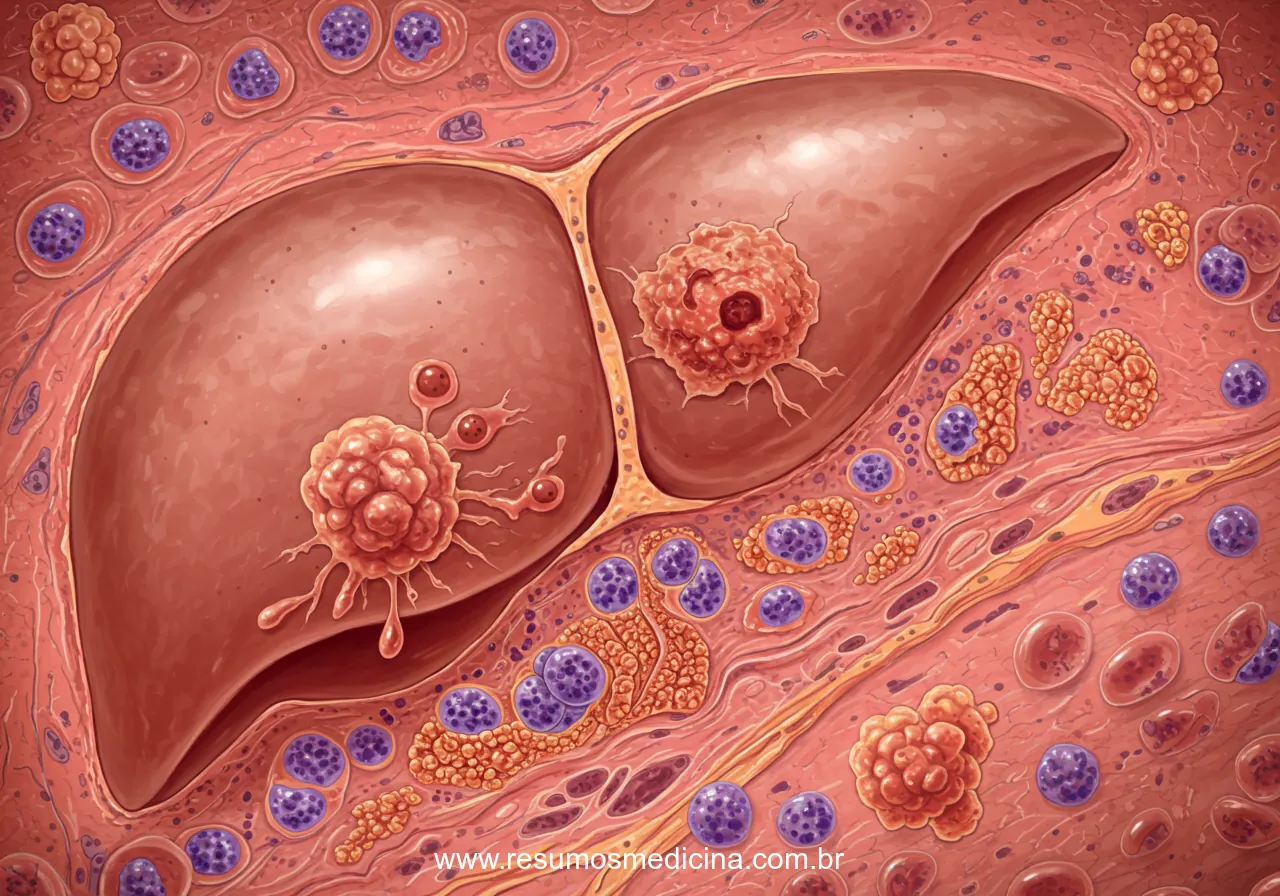

Este artigo oferece uma revisão detalhada sobre o Carcinoma Hepatocelular (CHC), a neoplasia maligna primária mais frequente do fígado. Abordaremos seus aspectos epidemiológicos, os fatores de risco cruciais, com ênfase na cirrose hepática e infecções virais, além de discutir estratégias de rastreamento, métodos diagnósticos e opções terapêuticas atuais, incluindo a classificação BCLC. O CHC, também denominado hepatocarcinoma, representa um desafio significativo na oncologia devido à sua alta incidência global e associação com doenças hepáticas crônicas.

Epidemiologia e Fatores de Risco Predominantes

O Carcinoma Hepatocelular (CHC) constitui aproximadamente 90% dos cânceres primários do fígado. Sua incidência exibe marcantes variações geográficas, sendo particularmente elevada em regiões com alta prevalência de infecção crônica pelo vírus da hepatite B (VHB) e/ou exposição a aflatoxinas. Observa-se um aumento da incidência no Ocidente, parcialmente atribuído ao aumento das taxas de infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) e à maior sobrevida de pacientes com cirrose. Há uma predominância significativa no sexo masculino (razão M:F de 3:1 a 8:1), com pico de incidência entre a sexta e a sétima décadas de vida. A relevância clínica do CHC está intrinsecamente ligada à doença hepática crônica subjacente. A cirrose hepática, independentemente da etiologia (viral – VHB/VHC, álcool, esteatohepatite não alcoólica – EHNA/DHGNA, hemocromatose, doenças metabólicas hereditárias como deficiência de alfa-1 antitripsina e doença de Wilson), é o principal fator de risco, presente na vasta maioria dos casos (até 98%). Outros fatores relevantes incluem o consumo excessivo de álcool, obesidade, diabetes mellitus e exposição a aflatoxinas (micotoxinas produzidas por fungos *Aspergillus* em alimentos contaminados como amendoim e milho).

Principais Mecanismos e Fatores Etiológicos

- Cirrose Hepática: Representa o principal fator predisponente. O processo de inflamação crônica, necrose hepatocelular, fibrose e regeneração desordenada inerente à cirrose altera a arquitetura hepática e cria um microambiente pró-neoplásico, aumentando o risco de mutações genéticas e proliferação celular descontrolada que culminam na transformação maligna dos hepatócitos.

- Oncogênese Viral (VHB e VHC): A infecção crônica pelo VHB é um fator de risco potente e particular, capaz de induzir CHC mesmo na ausência de cirrose estabelecida. Isso ocorre devido às propriedades oncogênicas diretas do vírus, como a integração do DNA viral ao genoma do hepatócito, causando instabilidade genômica e alterações em vias de sinalização celular. A infecção crônica pelo VHC também é um fator etiológico crucial, tipicamente levando ao CHC através do desenvolvimento prévio de cirrose.

Etiologia e Fatores de Risco Fundamentais: Cirrose e Hepatites Virais Crônicas (B e C)

Conforme estabelecido na introdução, a cirrose hepática representa o solo fértil predominante para o desenvolvimento do Carcinoma Hepatocelular (CHC), sendo identificada na grande maioria dos casos. O processo cirrótico, caracterizado por inflamação crônica, fibrose e regeneração hepatocelular desordenada, cria um microambiente pró-oncogênico que eleva drasticamente o risco de transformação maligna.

Dentre as diversas etiologias que culminam em cirrose, as infecções crônicas pelos vírus da hepatite B (VHB) e da hepatite C (VHC) destacam-se como as mais relevantes em escala global, atuando como fatores etiológicos primordiais para o CHC.

Vírus da Hepatite C (VHC)

A infecção crônica pelo VHC contribui significativamente para o risco de CHC principalmente através da indução de inflamação hepática crônica, que progressivamente leva à fibrose e ao estabelecimento da cirrose. Pacientes com hepatite C crônica que desenvolvem fibrose avançada (estágios F3 e F4 pela classificação Metavir) apresentam um risco substancialmente aumentado de desenvolver CHC.

Vírus da Hepatite B (VHB): Um Agente com Duplo Mecanismo Oncogenico

O VHB possui um papel particularmente complexo e potente na etiopatogenia do CHC, agindo tanto pela indução de cirrose quanto por mecanismos oncogênicos diretos, o que explica o risco aumentado de CHC mesmo em pacientes não cirróticos. Os mecanismos diretos incluem:

- Integração do DNA Viral: O genoma do VHB pode se integrar ao DNA dos hepatócitos. Este evento pode levar a mutações, instabilidade cromossômica e desregulação de oncogenes e genes supressores de tumor, promovendo a carcinogênese diretamente.

- Proteínas Virais com Ação Oncogênica: O VHB codifica proteínas, como a proteína X (HBx), que possuem atividade oncogênica intrínseca. A HBx pode modular diversas vias de sinalização celular, estimulando a proliferação, inibindo a apoptose e contribuindo para a transformação maligna.

- Inflamação Crônica e Estresse Oxidativo: A própria infecção crônica, mesmo sem cirrose avançada, perpetua um estado inflamatório e de estresse oxidativo no fígado, contribuindo para o dano ao DNA e a proliferação celular que favorecem o surgimento do CHC.

Fatores adicionais que modulam o risco em portadores de VHB incluem a carga viral; níveis elevados (frequentemente citados como > 100.000 UI/mL) estão associados a maior risco de desenvolvimento de CHC. Além disso, a persistência do antígeno de superfície da hepatite B (HBsAg) mesmo após tratamento para a infecção crônica também indica um risco continuado.

A elucidação destes mecanismos virais e do papel central da cirrose sublinha a importância do manejo adequado das hepatites crônicas e da doença hepática avançada como estratégias fundamentais na prevenção e vigilância do CHC.

Outros Fatores de Risco Relevantes e Etiologias Associadas ao CHC

Adicionalmente às infecções crônicas pelos vírus das hepatites B e C e à cirrose hepática, que constituem os pilares etiológicos do Carcinoma Hepatocelular (CHC), um espectro de outras condições e exposições contribui significativamente para o risco de desenvolvimento desta neoplasia. A identificação destes fatores é crucial para a estratificação de risco e implementação de vigilância apropriada.

Consumo Excessivo de Álcool

O consumo crônico e excessivo de álcool induz doença hepática alcoólica, progressão para fibrose e, frequentemente, culmina em cirrose alcoólica. Esta condição representa um substrato de alto risco para o desenvolvimento de CHC, contribuindo de forma substancial para a carga global da doença.

Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) e Esteato-hepatite Não Alcoólica (EHNA/NASH)

A DHGNA e sua forma inflamatória progressiva, a EHNA (ou NASH), consolidaram-se como causas proeminentes de doença hepática crônica e são fatores de risco crescentes para o CHC. A progressão para cirrose via EHNA eleva significativamente o risco. Ademais, a DHGNA/EHNA está intimamente associada a componentes da síndrome metabólica, sendo que a obesidade e o diabetes mellitus tipo 2 são citados como fatores de risco metabólicos para o CHC, potencialmente independentes da presença de cirrose estabelecida.

Hemocromatose Hereditária

Esta desordem genética do metabolismo do ferro, caracterizada por sobrecarga sistêmica e deposição hepática de ferro, induz dano hepatocelular crônico, fibrose e cirrose. A cirrose associada à hemocromatose confere um risco marcadamente elevado para o desenvolvimento de CHC.

Exposição a Aflatoxinas

Aflatoxinas, particularmente a aflatoxina B1, são micotoxinas hepatocarcinogênicas potentes produzidas por fungos do gênero Aspergillus (ex: A. flavus, A. parasiticus). A contaminação de alimentos como amendoim, milho, arroz e outros grãos, especialmente quando armazenados em condições de calor e umidade, pode levar à exposição crônica. Esta exposição é um fator de risco estabelecido para CHC, demonstrando um efeito sinérgico particularmente forte com a infecção crônica pelo VHB em regiões de alta prevalência.

Outras Condições e Fatores Associados

- Deficiência de Alfa-1 Antitripsina: Condição hereditária que predispõe à doença pulmonar e hepática crônica, incluindo cirrose, elevando o risco de CHC.

- Doença de Wilson: Distúrbio genético do metabolismo do cobre que pode levar a cirrose e, consequentemente, aumentar o risco de CHC.

- Doenças Metabólicas Hereditárias: Além da hemocromatose, outras doenças metabólicas podem estar implicadas no risco aumentado.

- Colangite Biliar Primária (CBP) e Colangite Esclerosante Primária (CEP): Doenças colestáticas crônicas que podem progredir para cirrose, aumentando assim o risco de CHC, embora a CEP seja citada com menor frequência.

- Hepatite Autoimune (HAI): Embora o risco de CHC possa ser menor em comparação com hepatites virais ou cirrose alcoólica, especialmente com tratamento imunossupressor eficaz que controle a inflamação, a presença de cirrose estabelecida secundária à HAI eleva o risco de forma similar a outras etiologias cirróticas.

- Tabagismo: O tabagismo é reconhecido como um fator de risco adicional para o desenvolvimento de CHC.

- Uso de Esteroides Anabolizantes: Mencionado na literatura como um possível fator contribuinte para o risco de CHC.

A identificação e o manejo adequado destes fatores de risco adicionais são componentes essenciais na avaliação clínica e no seguimento de pacientes, particularmente naqueles que desenvolvem doença hepática crônica e cirrose, orientando a implementação de estratégias eficazes de vigilância e prevenção secundária do CHC.

Estratégias de Rastreamento e Vigilância em Populações de Alto Risco

A implementação de estratégias de rastreamento (ou vigilância) para o Carcinoma Hepatocelular (CHC) em populações de risco definido é crucial para a detecção da neoplasia em estágios precoces. A identificação de tumores iniciais amplia significativamente as possibilidades de tratamentos com intenção curativa, impactando favoravelmente o prognóstico e a sobrevida.

Populações-Alvo para Rastreamento

A recomendação para vigilância periódica do CHC é direcionada a grupos com risco substancialmente elevado de desenvolver a neoplasia. As principais populações-alvo incluem:

- Pacientes com Cirrose Hepática: Indivíduos com cirrose estabelecida, independentemente da etiologia, e com função hepática preservada ou moderadamente comprometida (classificação de Child-Pugh A ou B), são candidatos primários à vigilância. Pacientes em Child-Pugh C podem ser considerados se forem elegíveis para transplante hepático.

- Portadores de Infecção Crônica pelo Vírus da Hepatite B (VHB): Devido ao risco oncogênico intrínseco do VHB, a vigilância é indicada para portadores crônicos, mesmo na ausência de cirrose documentada, especialmente em subgrupos de risco particularmente elevado.

Protocolo de Rastreamento Recomendado

O protocolo padrão para o rastreamento do CHC, conforme as diretrizes majoritárias, envolve a realização de:

- Ultrassonografia Abdominal: Realizada a cada 6 meses. Constitui o método de imagem principal para a detecção de nódulos hepáticos suspeitos, dada sua acessibilidade, segurança e custo-efetividade relativa.

- Dosagem de Alfafetoproteína (AFP) Sérica: Pode ser realizada a cada 6 meses, geralmente em conjunto com a ultrassonografia. Contudo, seu uso isolado para rastreamento não é recomendado, e o benefício adicional de sua associação rotineira à ultrassonografia é questionado por algumas diretrizes devido às suas limitações diagnósticas intrínsecas.

Nódulos hepáticos suspeitos identificados durante a ultrassonografia de rastreamento demandam investigação complementar por meio de métodos de imagem mais avançados, como Tomografia Computadorizada (TC) ou Ressonância Magnética (RM) com contraste dinâmico, para caracterização adequada.

O Papel e as Limitações da Alfafetoproteína (AFP) no Rastreamento

A AFP é uma glicoproteína utilizada como biomarcador sérico no contexto do CHC. Embora níveis persistentemente elevados, particularmente acima de 400-500 ng/mL, sejam considerados altamente sugestivos de CHC em pacientes de risco, é fundamental reconhecer as limitações significativas da AFP como ferramenta de rastreamento:

- Sensibilidade Insuficiente: Uma proporção considerável de CHCs (até 40% dos casos) não cursa com elevação significativa da AFP, especialmente em estágios iniciais ou em tumores bem diferenciados. Um valor normal de AFP não exclui o diagnóstico.

- Especificidade Reduzida: Níveis elevados de AFP podem ser encontrados em diversas outras condições, incluindo hepatites agudas ou crônicas em atividade, processos regenerativos hepáticos intensos, cirrose ativa, e outras neoplasias (como tumores de células germinativas). Isso compromete sua especificidade, sobretudo para elevações discretas ou moderadas.

Portanto, a interpretação dos níveis de AFP deve ser criteriosa e integrada aos achados clínicos e, de forma preponderante, aos resultados dos exames de imagem. A AFP funciona como um complemento, e não um substituto, da vigilância por imagem.

Grupos de Risco Elevado que Demandam Vigilância Rigorosa

Dentro das populações-alvo, certos subgrupos apresentam um risco particularmente exacerbado de CHC, requerendo adesão estrita aos protocolos de vigilância semestral:

- Todos os Pacientes com Cirrose Estabelecida: Principalmente aqueles com classificação funcional Child-Pugh A ou B.

- Portadores Crônicos de VHB (mesmo sem cirrose):

- Indivíduos de ascendência Asiática (homens > 40 anos e mulheres > 50 anos).

- Indivíduos de ascendência Africana/Afrodescendente.

- Pacientes com história familiar de CHC.

- Pacientes com infecção ativa pelo VHB, particularmente com alta carga viral (ex: > 100.000 UI/mL, com variações no limiar entre diretrizes).

- Pacientes que permaneceram HBsAg positivos após tratamento antiviral para hepatite B.

- Portadores de VHC Crônico: Pacientes com infecção crônica pelo VHC que desenvolveram fibrose hepática avançada (estágios F3 ou F4 pela classificação Metavir), mesmo após a obtenção de Resposta Virológica Sustentada (RVS) com terapia antiviral.

A implementação consistente e a adesão às estratégias de rastreamento semestral com ultrassonografia abdominal (associada ou não à AFP) nestas populações de alto risco são essenciais para otimizar a detecção precoce do CHC e, consequentemente, as chances de acesso a tratamentos curativos.

Diagnóstico do CHC: Abordagem Baseada em Métodos de Imagem Dinâmicos

O diagnóstico do Carcinoma Hepatocelular (CHC) frequentemente se fundamenta em achados característicos obtidos por meio de exames de imagem com contraste dinâmico, notadamente a Tomografia Computadorizada (TC) dinâmica trifásica e a Ressonância Magnética (RM) com contraste, incluindo protocolos com agentes hepatoespecíficos. Esta abordagem não invasiva é particularmente validada em pacientes com fatores de risco estabelecidos, como a cirrose hepática.

Padrão Vascular Característico do CHC em Imagem Dinâmica

A chave para o diagnóstico radiológico reside na identificação de um padrão vascular específico em nódulos hepáticos (geralmente ≥ 1 cm), resultante da neovascularização arterial e da drenagem venosa anômala do tumor. A TC dinâmica trifásica, com aquisições nas fases arterial, portal e tardia/equilíbrio, é essencial para essa caracterização:

- Fase Arterial Precoce: Demonstração de hiper-realce arterial (wash-in), refletindo a intensa vascularização arterial do nódulo.

- Fases Portal Venosa e/ou Tardia (Equilíbrio): Evidência de ‘washout’ (lavagem ou clareamento), caracterizado pela perda relativa de contraste no nódulo em comparação ao parênquima hepático adjacente, que mantém ou aumenta sua captação.

A presença simultânea de hiper-realce arterial e ‘washout’ subsequente constitui o principal critério diagnóstico não invasivo para CHC em pacientes com cirrose. A interpretação padronizada desses achados, frequentemente guiada por sistemas como o LI-RADS (Liver Imaging Reporting and Data System), permite firmar o diagnóstico com alta acurácia em muitos casos, obviando a necessidade de confirmação histopatológica.

O Papel da Biópsia Hepática

A biópsia hepática para análise histopatológica é reservada para cenários específicos onde o diagnóstico por imagem não é definitivo. As indicações incluem:

- Achados de imagem atípicos, duvidosos ou inconclusivos que não preenchem os critérios radiológicos clássicos.

- Avaliação de nódulos em pacientes sem fatores de risco conhecidos (principalmente ausência de cirrose), onde os critérios de imagem não invasivos possuem menor acurácia.

- Necessidade de informação histológica adicional, como o grau de diferenciação tumoral, que pode ter implicações prognósticas e orientar decisões terapêuticas.

É importante considerar os riscos associados à biópsia, como sangramento e a possibilidade teórica de disseminação tumoral ao longo do trajeto da agulha.

Diagnóstico Diferencial de Nódulos Hepáticos Hipervascularizados

Diversas lesões hepáticas, tanto benignas quanto malignas, podem exibir hipervascularização arterial, requerendo diagnóstico diferencial cuidadoso com o CHC. As principais entidades incluem:

- Lesões Benignas: Adenoma hepático, Hiperplasia Nodular Focal (HNF), Hemangiomas (particularmente formas atípicas).

- Lesões Malignas: Metástases de tumores primários hipervasculares (ex: tumor neuroendócrino, melanoma, carcinoma de células renais, alguns tipos de câncer de mama ou tireoide), Colangiocarcinoma intra-hepático.

A análise criteriosa de todas as fases do estudo de imagem dinâmico, a avaliação de características ancilares (como presença de cápsula, gordura, restrição à difusão na RM) e a correlação com o contexto clínico e marcadores séricos (como a AFP) são essenciais para a distinção precisa entre essas lesões.

O Papel da Alfafetoproteína (AFP) e da Biópsia Hepática no Diagnóstico do CHC

Embora os critérios radiológicos baseados em imagem dinâmica sejam frequentemente suficientes para o diagnóstico de Carcinoma Hepatocelular (CHC) em pacientes de alto risco, a alfafetoproteína (AFP) sérica e a biópsia hepática desempenham papéis complementares, sobretudo em cenários de incerteza diagnóstica ou para obtenção de informações adicionais.

Alfafetoproteína (AFP) como Auxiliar Diagnóstico e de Monitoramento

A AFP, uma glicoproteína produzida fisiologicamente pelo fígado fetal e saco vitelino, pode ter seus níveis séricos elevados em pacientes com CHC. Valores significativamente aumentados (tipicamente acima de 400-500 ng/mL), especialmente quando associados a achados de imagem característicos em pacientes com fatores de risco como a cirrose, conferem alta especificidade e reforçam a suspeita diagnóstica de CHC. Além do auxílio diagnóstico, a AFP também é utilizada no monitoramento da resposta terapêutica e na detecção de recorrência tumoral.

Entretanto, conforme discutido previamente no contexto do rastreamento, a AFP apresenta sensibilidade e especificidade limitadas como ferramenta diagnóstica isolada. Uma proporção considerável de CHCs não eleva a AFP, e outras condições hepáticas ou neoplásicas podem cursar com sua elevação. Desta forma, sua interpretação deve ser sempre contextualizada com os achados clínicos e radiológicos.

Biópsia Hepática: Confirmação Histopatológica e suas Indicações

A biópsia hepática permite a confirmação histopatológica definitiva do CHC e a avaliação de características prognósticas importantes, como o grau de diferenciação tumoral. No entanto, devido à alta acurácia dos critérios diagnósticos não invasivos por imagem em pacientes com cirrose, a biópsia é frequentemente reservada para situações específicas:

- Diagnóstico Inconclusivo por Imagem: Quando os achados em TC ou RM são atípicos, duvidosos ou não preenchem os critérios radiológicos clássicos para CHC.

- Pacientes Sem Fatores de Risco Clássicos: Em indivíduos sem cirrose hepática estabelecida, onde a especificidade dos critérios de imagem diminui e a confirmação histológica é mais frequentemente necessária.

- Necessidade de Caracterização Tumoral Adicional: Para obter informações histopatológicas detalhadas relevantes para inclusão em ensaios clínicos ou para guiar terapias específicas baseadas nas características do tumor.

A decisão pela biópsia deve sempre considerar os riscos inerentes ao procedimento, notadamente o potencial de sangramento e a possibilidade de disseminação tumoral ao longo do trajeto da agulha. Estes riscos reforçam a prática de evitar a biópsia quando critérios não invasivos robustos são atendidos em pacientes de alto risco.

Estadiamento do CHC: A Classificação BCLC e a Avaliação da Função Hepática

O estadiamento preciso do Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um passo crucial após o diagnóstico, essencial para determinar o prognóstico individualizado e guiar as decisões terapêuticas subsequentes. O sistema de classificação Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) é o método de estadiamento mais amplamente adotado e recomendado internacionalmente para o CHC, devido à sua capacidade de integrar fatores prognósticos chave.

A Classificação BCLC: Uma Abordagem Integrada

O sistema BCLC destaca-se por incorporar, de forma sistematizada, três domínios prognósticos fundamentais:

- Características Intrínsecas do Tumor: Inclui a avaliação do tamanho do maior nódulo, o número total de lesões tumorais, a presença ou ausência de invasão vascular macroscópica e a existência de metástases extra-hepáticas.

- Estado Funcional Hepático: A reserva funcional do fígado, frequentemente comprometida pela doença hepática crônica subjacente (majoritariamente cirrose), é quantificada primariamente pela classificação de Child-Pugh (Classes A, B ou C). O escore MELD (Model for End-Stage Liver Disease) também contribui para essa avaliação funcional.

- Condição Clínica Geral do Paciente: O estado geral de saúde e a capacidade funcional do paciente são mensurados através do Performance Status (PS), usualmente pela escala ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group), que varia de 0 (assintomático) a 4 (restrito ao leito).

Com base na combinação destes parâmetros, o BCLC estratifica os pacientes em cinco estágios prognósticos e terapêuticos distintos:

- Estágio 0 (Muito Precoce): Tumores únicos, pequenos, em pacientes com boa função hepática e PS 0.

- Estágio A (Precoce): Tumores únicos ou múltiplos (até 3 nódulos ≤ 3 cm), com boa função hepática e PS 0.

- Estágio B (Intermediário): Tumores multinodulares que excedem os critérios do estágio A, com função hepática preservada e PS 0.

- Estágio C (Avançado): Tumores com invasão vascular e/ou disseminação extra-hepática, ou em pacientes com PS 1-2, mesmo com função hepática preservada.

- Estágio D (Terminal): Pacientes com função hepática severamente comprometida (Child-Pugh C) e/ou PS 3-4, independentemente das características tumorais.

Essa estratificação permite direcionar a estratégia terapêutica, alocando pacientes de estágios iniciais (0 e A) para tratamentos com intenção curativa, enquanto os estágios intermediário (B) e avançado (C) são geralmente manejados com terapias locorregionais ou sistêmicas paliativas, e o estágio terminal (D) recebe cuidados de suporte.

Avaliação da Função Hepática: Pilar Determinante

A avaliação rigorosa da função hepática é indispensável no estadiamento pelo BCLC. A classificação de Child-Pugh, baseada em parâmetros clínicos (ascite, encefalopatia) e laboratoriais (bilirrubina, albumina, INR), é o principal indicador da reserva funcional. Pacientes classificados como Child-Pugh B ou, especialmente, Child-Pugh C possuem uma reserva hepática limitada, associada a um prognóstico intrinsecamente pior e menor capacidade de tolerar intervenções terapêuticas agressivas, como ressecção cirúrgica ou certas terapias sistêmicas. A presença de hipertensão portal clinicamente significativa também é um fator limitante importante. A função hepática, portanto, não apenas influencia a sobrevida, mas também restringe as opções terapêuticas viáveis para cada paciente, sendo um componente central nas recomendações do BCLC.

Adicionalmente, a invasão vascular (macro ou microvascular), quando presente, é um marcador de agressividade tumoral e pior prognóstico, associada a maior risco de recorrência e disseminação, sendo explicitamente considerada no estágio C da classificação BCLC.

Em suma, o sistema BCLC, ao integrar a carga tumoral, o estado funcional do paciente e, criticamente, a reserva hepática, permite um estadiamento preciso e uma abordagem terapêutica racional e individualizada para pacientes com CHC.

Opções de Tratamento Curativo: Ressecção Cirúrgica, Ablação e Transplante Hepático

As modalidades terapêuticas com intenção curativa para o Carcinoma Hepatocelular (CHC) são direcionadas primariamente a pacientes em estágios iniciais de acordo com a classificação BCLC (0 ou A). A seleção da estratégia ótima requer uma avaliação multidisciplinar, ponderando as características tumorais, a reserva funcional hepática e o estado geral do paciente.

Ressecção Cirúrgica (Hepatectomia)

A ressecção cirúrgica é uma opção curativa primária para pacientes com CHC limitado ao fígado e função hepática preservada (geralmente Child-Pugh A, ou B selecionado), sem hipertensão portal clinicamente significativa e sem evidência de invasão vascular macroscópica ou doença extra-hepática. O objetivo fundamental é a excisão completa do tumor com margens cirúrgicas microscopicamente livres (R0), fator crucial para minimizar o risco de recorrência local e otimizar a sobrevida.

Terapias Ablativas Locais

As terapias ablativas percutâneas ou intraoperatórias visam a destruição tumoral in situ. As principais técnicas incluem:

- Ablação por Radiofrequência (RFA/ARF): Utiliza energia de radiofrequência para gerar calor e induzir necrose coagulativa no tumor.

- Ablação por Micro-ondas (MWA): Emprega energia de micro-ondas para alcançar temperaturas elevadas e ablação tumoral, podendo ser vantajosa para tumores maiores ou próximos a grandes vasos.

- Alcoolização Percutânea (PEI): Injeção de etanol absoluto no tumor; uma alternativa, embora menos utilizada atualmente em comparação com as técnicas térmicas.

As terapias ablativas são consideradas curativas, principalmente para tumores menores (tipicamente <3-5 cm), e representam uma alternativa importante para pacientes que não são candidatos à ressecção devido a comorbidades, localização desfavorável do tumor ou reserva hepática insuficiente para suportar uma hepatectomia.

Transplante Hepático

O transplante hepático oferece uma abordagem curativa única, pois trata simultaneamente o CHC e a doença hepática crônica subjacente (cirrose). É considerado a terapia de escolha para pacientes com CHC em estágio inicial que apresentam descompensação hepática ou para aqueles com tumores considerados irressecáveis, mas que se enquadram em critérios de seleção rigorosos. A elegibilidade é primordialmente definida por critérios que avaliam a extensão tumoral, como os Critérios de Milão (um nódulo G≤ 5 cm ou até três nódulos ≤ 3 cm cada, sem invasão vascular macroscópica ou metástases extra-hepáticas) ou potencialmente outros, como os critérios da UCSF. Estes critérios visam selecionar pacientes com baixo risco de recorrência tumoral pós-transplante. Em casos selecionados, terapias locorregionais como a quimioembolização (TACE) podem ser utilizadas como “ponte” para o transplante ou como estratégia de downstaging para adequar pacientes aos critérios de elegibilidade. Requisitos adicionais, como um período de abstinência alcoólica em pacientes com cirrose alcoólica, são essenciais para a candidatura ao transplante.

Critérios de Milão: Seleção de Pacientes para Transplante Hepático no CHC

A seleção criteriosa dos candidatos ao transplante hepático para Carcinoma Hepatocelular (CHC) é essencial para otimizar os resultados pós-operatórios e a alocação de órgãos. Os Critérios de Milão são o padrão amplamente adotado para identificar pacientes com CHC que demonstram maior probabilidade de benefício e menor risco de recorrência tumoral após o transplante.

Definição dos Critérios de Milão

Um paciente com CHC é considerado elegível para transplante hepático sob os Critérios de Milão se atender às seguintes especificações tumorais:

- Presença de um único nódulo tumoral: Com diâmetro máximo igual ou inferior a 5 cm.

- OU Presença de múltiplos nódulos tumorais: Limitado a um máximo de três nódulos, cada um com diâmetro máximo igual ou inferior a 3 cm.

Adicionalmente, é mandatório que não haja evidência de:

- Invasão vascular macroscópica: Ausência de invasão tumoral em ramos portais ou veias hepáticas visível macroscopicamente ou em exames de imagem.

- Metástases extra-hepáticas: Ausência de disseminação tumoral para linfonodos regionais ou órgãos à distância.

Racionalidade e Implicações Clínicas

A fundamentação dos Critérios de Milão reside na correlação entre a carga tumoral limitada e um menor risco de recorrência neoplásica pós-transplante. Pacientes que se enquadram nesses limites demonstram taxas significativamente melhores de sobrevida livre de doença e sobrevida global a longo prazo. Por outro lado, pacientes cujos tumores excedem os Critérios de Milão apresentam um risco substancialmente maior de recidiva tumoral após o transplante, resultando em um prognóstico menos favorável e, geralmente, não sendo considerados candidatos ideais para o procedimento sob estes critérios.

Estratégia de Downstaging

Para pacientes que inicialmente não atendem aos Critérios de Milão devido à carga tumoral, terapias locorregionais, notadamente a quimioembolização transarterial (TACE), podem ser consideradas como uma estratégia de “downstaging”. O objetivo é induzir necrose tumoral e reduzir o tamanho e/ou número de nódulos viáveis. Se uma resposta significativa for alcançada, tornando o paciente elegível segundo os Critérios de Milão, o transplante hepático pode então ser considerado.

Tratamentos Paliativos: Quimioembolização Transarterial (TACE) e Terapias Sistêmicas

Em pacientes com Carcinoma Hepatocelular (CHC) inelegíveis para terapias curativas, notadamente aqueles classificados nos estágios BCLC B (Intermediário) e C (Avançado), ou em casos de progressão após tratamentos iniciais, as estratégias paliativas são fundamentais. Estas visam o controle do crescimento tumoral, o alívio de sintomas e a extensão da sobrevida.

Quimioembolização Transarterial (TACE)

A TACE é considerada a terapia locorregional de primeira linha para pacientes no estágio BCLC B (intermediário), que apresentam doença multinodular confinada ao fígado, sem invasão vascular macroscópica ou metástases, e com função hepática preservada (geralmente Child-Pugh A ou B). O procedimento envolve a infusão seletiva de agentes quimioterápicos na artéria hepática que supre o tumor, seguida de embolização do vaso. Esta combinação visa maximizar o efeito citotóxico local e induzir isquemia, levando à necrose tumoral.

Terapias Sistêmicas

Indicadas predominantemente para pacientes com CHC avançado (BCLC C) – caracterizado por invasão vascular, metástases extra-hepáticas ou progressão após TACE – ou para aqueles com performance status comprometido que impede TACE. As principais opções incluem:

- Inibidores de Tirosina Quinase (TKIs): Sorafenibe e Lenvatinibe são exemplos de TKIs que demonstraram benefício em sobrevida. Atuam inibindo múltiplas quinases envolvidas em vias de sinalização celular cruciais para a proliferação de células tumorais e a angiogênese.

- Imunoterapia: O uso de inibidores de checkpoint imunológico, isoladamente ou em combinação, tornou-se uma opção relevante no tratamento sistêmico do CHC avançado.

- Radioterapia: Pode ser considerada em contextos específicos como modalidade paliativa para controle local da doença ou alívio de sintomas.

Para pacientes em estágio terminal (BCLC D), com função hepática severamente comprometida (Child-Pugh C) ou performance status muito baixo (ECOG 3-4), as opções terapêuticas são limitadas. O foco primordial recai sobre os cuidados de suporte, objetivando o manejo otimizado de sintomas e a preservação da melhor qualidade de vida possível.

Complicações e Variantes Específicas: Ruptura Tumoral e CHC Fibrolamelar

O Carcinoma Hepatocelular (CHC) pode apresentar complicações agudas e variantes histológicas com características etiológicas, clínicas e prognósticas distintas. Dentre estas, destacam-se a ruptura espontânea do tumor e a variante fibrolamelar (CHC-FL).

Ruptura Espontânea do Carcinoma Hepatocelular

A ruptura espontânea do CHC é uma complicação aguda e grave, associada a elevada mortalidade. Este evento de urgência oncológica ocorre mais frequentemente em tumores de grandes dimensões e com localização superficial. A fisiopatologia subjacente está relacionada à fragilidade da neovascularização tumoral, com vasos sanguíneos propensos a rompimentos, levando ao extravasamento sanguíneo para a cavidade peritoneal (hemoperitônio).

A apresentação clínica é tipicamente abrupta, manifestando-se com dor abdominal súbita e de forte intensidade, frequentemente acompanhada por sinais de hipovolemia e choque hemorrágico (hipotensão arterial, taquicardia, palidez cutâneo-mucosa). Sinais de irritação peritoneal podem estar presentes devido ao hemoperitônio.

A abordagem terapêutica inicial é focada na estabilização hemodinâmica do paciente, que inclui reposição volêmica agressiva, transfusão de hemoderivados conforme necessidade e correção de eventuais distúrbios da coagulação. O controle efetivo da hemorragia é a prioridade subsequente. A angioembolização arterial seletiva transcateter é frequentemente o procedimento de primeira linha para o controle do sangramento. Esta técnica minimamente invasiva envolve a identificação e oclusão dos vasos arteriais nutridores do tumor sangrante através da injeção de agentes embólicos (como microesferas ou molas metálicas), interrompendo o fluxo sanguíneo e cessando a hemorragia ativa. Em cenários onde a angioembolização não é viável, falha ou em casos criteriosamente selecionados, a intervenção cirúrgica de urgência (hepatectomia ou tamponamento peri-hepático) pode ser considerada.

O prognóstico de pacientes com CHC após ruptura espontânea é geralmente reservado, pois frequentemente indica doença mais avançada. Fatores como a extensão da doença (tamanho tumoral, presença de metástases), a reserva funcional hepática (avaliada, por exemplo, pela classificação de Child-Pugh) e a resposta ao tratamento da hemorragia influenciam a sobrevida. A ruptura tumoral é considerada um evento adverso significativo, associado a uma menor sobrevida global em comparação com pacientes com CHC sem esta complicação.

Variante Fibrolamelar do Carcinoma Hepatocelular (CHC-FL)

O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-FL) constitui uma variante histopatológica rara e distinta do CHC clássico. Suas características epidemiológicas e clínicas diferem substancialmente. O CHC-FL acomete tipicamente indivíduos mais jovens, frequentemente com idade inferior a 40 anos, e, notavelmente, não demonstra uma associação clara com cirrose hepática preexistente ou com os fatores de risco tradicionalmente ligados ao CHC convencional, como as infecções crônicas pelos vírus das hepatites B ou C e o consumo excessivo de álcool.

Uma característica bioquímica distintiva é que os níveis séricos de alfafetoproteína (AFP), frequentemente elevados no CHC clássico, encontram-se tipicamente dentro dos limites da normalidade em pacientes com CHC-FL. Do ponto de vista prognóstico, embora permaneça uma neoplasia maligna, o CHC-FL pode apresentar um prognóstico relativamente melhor em comparação ao CHC convencional, particularmente quando diagnosticado em fases iniciais e passível de ressecção cirúrgica completa.

Abordagem Multidisciplinar e Estratégias de Prevenção

O manejo do Carcinoma Hepatocelular (CHC) demanda intrinsecamente uma colaboração interprofissional, dada a complexidade inerente à avaliação da carga tumoral, da função hepática subjacente e à diversidade de modalidades terapêuticas. A tomada de decisão terapêutica deve ser individualizada, ponderando o estágio da doença, a reserva funcional hepática, a presença de comorbidades e as preferências informadas do paciente.

A Necessidade da Colaboração Multiprofissional

A equipe multidisciplinar é fundamental para garantir uma abordagem otimizada e personalizada. Esta equipe deve idealmente incluir hepatologistas, oncologistas clínicos, cirurgiões hepáticos, radiologistas intervencionistas, radiologistas diagnósticos, patologistas e outros especialistas conforme a necessidade (como nutricionistas). A interação coordenada entre esses profissionais permite a avaliação completa do paciente e a seleção do tratamento mais adequado, considerando sempre os riscos e benefícios de cada intervenção no contexto clínico específico, seja com intenção curativa ou paliativa.

Estratégias de Prevenção do CHC

A prevenção do CHC baseia-se primordialmente na mitigação dos fatores de risco conhecidos, atuando em níveis primário e secundário.

Prevenção Primária

Estratégias eficazes de prevenção primária visam reduzir a incidência dos fatores de risco subjacentes:

- Controle das Hepatites Virais: A vacinação universal contra o vírus da hepatite B (HBV) é uma medida de saúde pública de grande impacto. Para o vírus da hepatite C (HCV), o rastreamento populacional e o tratamento antiviral efetivo são essenciais para eliminar a infecção e prevenir a progressão para cirrose.

- Modificação de Fatores de Risco Comportamentais: A moderação ou cessação do consumo excessivo de álcool e a cessação do tabagismo são cruciais. O controle de peso e o manejo da síndrome metabólica (diabetes, obesidade) são fundamentais para prevenir ou tratar a Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) e a Esteato-Hepatite Não Alcoólica (NASH).

- Manejo de Doenças Metabólicas e Genéticas: O controle adequado de condições como hemocromatose hereditária (através de flebotomias ou quelação de ferro) e outras doenças metabólicas que predispõem à cirrose é importante.

- Redução da Exposição a Aflatoxinas: Em regiões onde a exposição a aflatoxinas (micotoxinas produzidas por fungos *Aspergillus*) é prevalente, medidas de controle de qualidade alimentar e armazenamento adequado são necessárias para reduzir esse fator de risco, que atua sinergicamente com a infecção pelo HBV.

Prevenção Secundária

A prevenção secundária foca na detecção precoce da neoplasia em indivíduos já expostos aos fatores de risco. Conforme detalhado anteriormente, a implementação de programas de rastreamento regulares, tipicamente com ultrassonografia abdominal semestral (com ou sem AFP) em populações de alto risco (principalmente pacientes com cirrose e portadores crônicos de HBV com características específicas), é essencial para identificar o CHC em estágios iniciais, permitindo a aplicação de terapias potencialmente curativas e melhorando o prognóstico.