O câncer de vesícula biliar (CVB) representa uma neoplasia maligna relativamente rara do trato gastrointestinal, porém caracterizada por sua agressividade e prognóstico frequentemente desfavorável. A compreensão de sua epidemiologia, fatores de risco associados e formas de apresentação clínica é fundamental para a identificação de populações de risco, o diagnóstico precoce e o planejamento terapêutico adequado.

Epidemiologia e Apresentação Clínica do Câncer de Vesícula Biliar

A incidência do CVB exibe notável variação geográfica, com taxas mais elevadas em regiões como Chile, norte da Índia, alguns países da Ásia e América do Sul, e em populações específicas como nativos americanos e hispânicos. Demograficamente, há uma predominância no sexo feminino e em indivíduos de idade avançada. A doença é frequentemente diagnosticada em estágios avançados devido à natureza insidiosa dos sintomas iniciais, que podem ser inespecíficos ou ausentes. Quando presentes, os sintomas podem incluir dor abdominal, tipicamente no quadrante superior direito, icterícia (resultante de obstrução biliar), perda de peso inexplicada, náuseas, vômitos e, em casos avançados, uma massa abdominal palpável. Uma proporção significativa dos casos (0,2% a 2,9% das colecistectomias) é diagnosticada incidentalmente no exame histopatológico da vesícula biliar removida cirurgicamente por condições benignas, como colelitíase sintomática ou colecistite crônica. Esses diagnósticos incidentais frequentemente correspondem a estágios mais precoces da doença.

Principais Fatores de Risco Associados

Diversos fatores etiológicos e condições predisponentes aumentam o risco de desenvolvimento do CVB. A identificação destes fatores é crucial para a vigilância e manejo clínico:

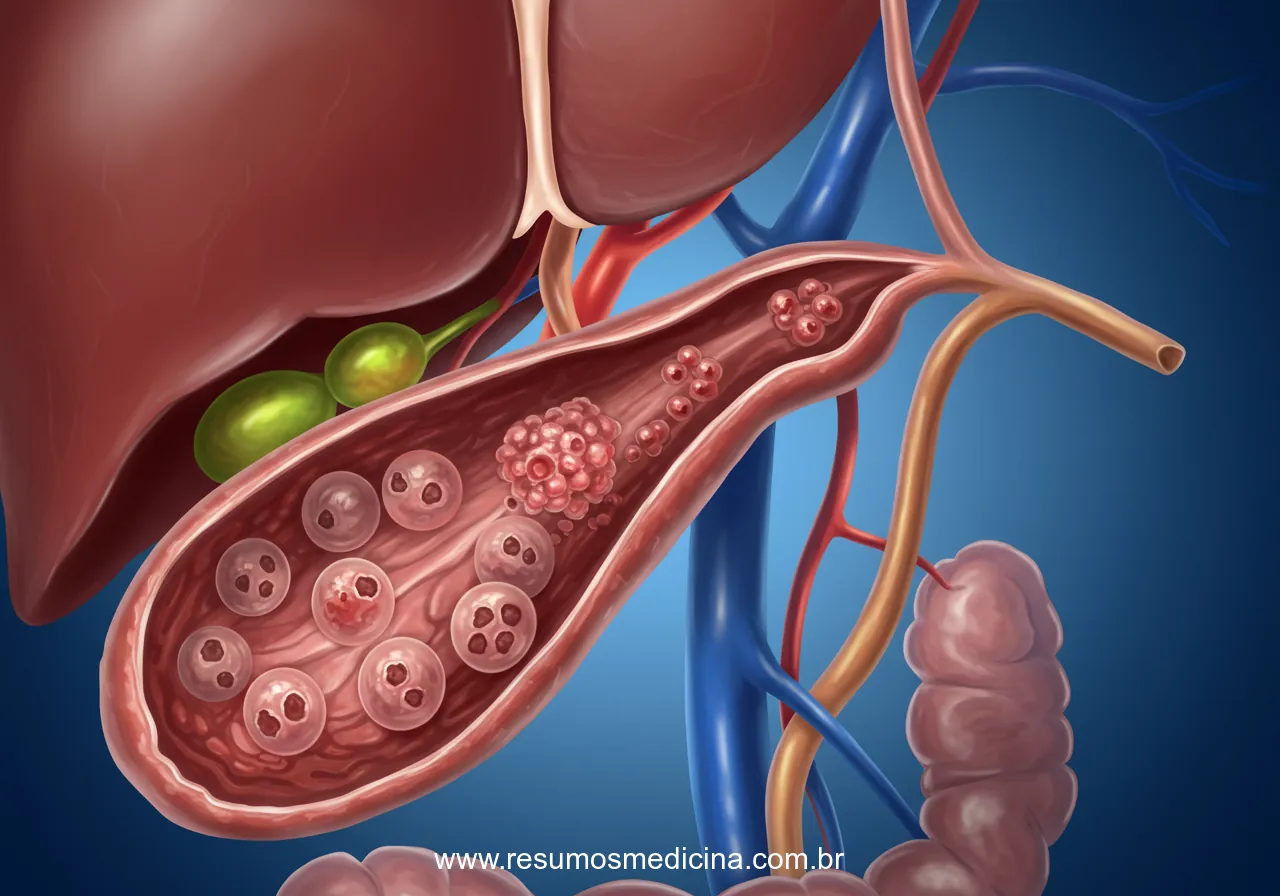

- Colelitíase e Colecistite Crônica: Considerado o principal fator de risco, a presença de cálculos biliares, especialmente múltiplos, grandes (> 3 cm) ou de longa duração, está associada a 60-90% dos casos de CVB. Acredita-se que a inflamação crônica da mucosa da vesícula biliar (colecistite crônica), induzida pela irritação mecânica dos cálculos, desempenhe um papel central na carcinogênese, promovendo alterações displásicas e progressão para carcinoma.

- Vesícula em Porcelana: Refere-se à calcificação intramural difusa da parede da vesícula biliar. Esta condição está associada a um risco aumentado de CVB, sendo frequentemente considerada uma indicação para colecistectomia profilática, embora a magnitude exata do risco seja um tema de debate contínuo.

- Pólipos da Vesícula Biliar: Enquanto a maioria dos pólipos é benigna (ex: pólipos de colesterol), pólipos adenomatosos, particularmente aqueles com diâmetro superior a 1 cm, sésseis ou que demonstram crescimento em exames de imagem seriados, apresentam um potencial significativo de transformação maligna. A presença de fluxo vascular ao estudo Doppler pode aumentar a suspeita, mas não é um achado patognomônico de malignidade.

- Colangite Esclerosante Primária (CEP): É uma doença inflamatória crônica e fibrosante das vias biliares intra e extra-hepáticas. A inflamação crônica e a estase biliar associadas à CEP conferem um risco substancialmente elevado para o desenvolvimento de colangiocarcinoma e, também, de câncer de vesícula biliar.

- Anomalias Estruturais e Congênitas: Anomalias da junção pancreatobiliar (AJPB) e cistos congênitos das vias biliares (ex: cisto de colédoco) estão associados a um risco aumentado de malignidade biliar, incluindo CVB, devido ao refluxo de secreções pancreáticas e inflamação crônica.

- Infecções Crônicas: A infecção crônica por Salmonella typhi é um fator de risco reconhecido, especialmente em áreas endêmicas. A associação com infecção por Helicobacter pylori também tem sido sugerida.

- Outros Fatores: Obesidade, diabetes mellitus, histórico familiar de câncer de vesícula biliar, exposições a certos carcinógenos (ambientais ou ocupacionais) e o uso de algumas medicações também foram implicados como fatores de risco potenciais.

O reconhecimento desses fatores epidemiológicos e de risco é essencial para a estratificação de risco, orientação de estratégias de vigilância em populações selecionadas e, em alguns casos, indicação de intervenção cirúrgica profilática.

Diagnóstico e Apresentação Clínica do Câncer de Vesícula Biliar

O diagnóstico do câncer de vesícula biliar representa um desafio significativo, primordialmente devido à sua apresentação clínica frequentemente insidiosa e aos sintomas inespecíficos, sobretudo nas fases iniciais da doença. A identificação precoce é, no entanto, fundamental, visto que o prognóstico está intrinsecamente ligado ao estágio no momento do diagnóstico, sendo geralmente desfavorável em estágios avançados.

Apresentação Clínica

A sintomatologia do câncer de vesícula biliar pode ser variada, incluindo manifestações como:

- Dor abdominal, classicamente referida no quadrante superior direito.

- Icterícia, decorrente da compressão ou invasão das vias biliares.

- Perda ponderal inexplicada.

- Náuseas e vômitos.

- Presença de massa abdominal palpável em fases mais avançadas da doença.

Diagnóstico Incidental

Uma parcela considerável dos casos de câncer de vesícula biliar é diagnosticada incidentalmente. Este cenário ocorre quando a neoplasia é identificada inesperadamente durante o exame histopatológico do espécime cirúrgico após uma colecistectomia, realizada por indicações benignas, como colecistite crônica ou colelitíase sintomática. Embora frequentemente associados a estágios mais precoces e, consequentemente, a um prognóstico relativamente mais favorável, a confirmação de um achado incidental exige uma avaliação detalhada. O estadiamento patológico preciso, particularmente a profundidade da invasão tumoral (classificação T) e o status das margens cirúrgicas, torna-se crucial. A análise histopatológica de rotina de todas as vesículas biliares removidas cirurgicamente é mandatória. A descoberta incidental frequentemente motiva uma reavaliação completa e pode indicar a necessidade de reintervenção cirúrgica.

Métodos de Diagnóstico por Imagem

Os exames de imagem desempenham um papel central tanto no diagnóstico primário quanto no estadiamento do câncer de vesícula biliar.

- Ultrassonografia (US): Constitui, frequentemente, a modalidade de imagem inicial na investigação de sintomas abdominais. Achados suspeitos incluem: espessamento parietal focal ou difuso (especialmente se irregular ou assimétrico), presença de massa polipoide intraluminal fixa (particularmente lesões >1 cm), não visualização da vesícula (vesícula escleroatrófica), sinais de invasão do parênquima hepático adjacente, linfadenopatia regional e dilatação das vias biliares.

- Tomografia Computadorizada (TC): A TC de abdômen e pelve com contraste intravenoso é uma ferramenta essencial para o estadiamento pré-operatório. Permite avaliar a extensão local da neoplasia, o envolvimento de estruturas adjacentes (fígado, vias biliares, duodeno, cólon), a presença de metástases linfonodais regionais e metástases à distância (principalmente hepáticas, pulmonares e peritoneais). As informações obtidas são críticas para o planejamento cirúrgico e para a definição da necessidade de terapias neoadjuvantes ou adjuvantes.

- Ressonância Magnética (RM) / Colangiopancreatografia por Ressonância Magnética (CPRM): A RM e a CPRM são particularmente valiosas na avaliação detalhada da invasão das vias biliares, do parênquima hepático e de estruturas vasculares. Frequentemente complementam a TC, auxiliando na determinação da ressecabilidade do tumor.

- Ultrassonografia Endoscópica (USE): Em casos selecionados, a USE pode fornecer informações acuradas sobre a profundidade da invasão tumoral na parede vesicular (estadiamento T local) e avaliar o status dos linfonodos regionais com alta resolução.

- Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE): É empregada principalmente para o manejo da icterícia obstrutiva, permitindo a descompressão biliar (por exemplo, através da inserção de stents) e a obtenção de material para análise citológica ou histológica (escovado, biópsia), mas sua utilidade no diagnóstico primário do tumor vesicular é limitada.

Avaliação Pós-Diagnóstico Incidental

Nos casos de diagnóstico incidental de câncer de vesícula biliar após colecistectomia, uma reavaliação diagnóstica abrangente é imperativa. Métodos de imagem como TC e/ou RM são fundamentais para investigar a presença de doença residual no leito vesicular, avaliar a extensão loco-regional (invasão vascular, ductal, linfonodal) e pesquisar metástases à distância. Em situações específicas, a laparoscopia exploradora com biópsias direcionadas pode ser considerada para um estadiamento mais preciso e para guiar a decisão sobre a necessidade e extensão de uma reintervenção cirúrgica.

Estadiamento TNM (AJCC 8ª Edição) para Câncer de Vesícula Biliar

O sistema de estadiamento TNM (Tumor, Nódulo, Metástase), em sua 8ª edição conforme definido pela American Joint Committee on Cancer (AJCC), constitui a ferramenta padrão para a classificação da extensão anatômica do câncer de vesícula biliar. Esta classificação é essencial para a estratificação prognóstica, o planejamento da estratégia terapêutica global e a avaliação dos resultados clínicos. O estadiamento patológico, obtido após a ressecção cirúrgica e análise histopatológica, é considerado o padrão-ouro e fornece a base mais precisa para as decisões de manejo subsequentes, incluindo a necessidade de linfadenectomia ou terapias adjuvantes.

Classificação do Tumor Primário (T)

O componente ‘T’ descreve a profundidade da invasão do tumor primário na parede da vesícula biliar e sua extensão para estruturas adjacentes. A classificação detalhada é a seguinte:

- TX: Tumor primário não pode ser avaliado.

- T0: Sem evidência de tumor primário.

- Tis: Carcinoma in situ (células neoplásicas confinadas ao epitélio, sem invasão da lâmina própria).

- T1: Tumor invade a lâmina própria ou a camada muscular.

- T1a: Tumor invade a lâmina própria.

- T1b: Tumor invade a camada muscular.

- T2: Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular; sem extensão além da serosa ou para o fígado.

- T2a: Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado peritoneal, sem perfuração da serosa.

- T2b: Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado hepático, sem invasão direta do fígado.

- T3: Tumor perfura a serosa (peritônio visceral) e/ou invade diretamente o fígado e/ou um outro órgão ou estrutura adjacente (ex: estômago, duodeno, cólon, pâncreas, omento, vias biliares extra-hepáticas).

- T4: Tumor invade a veia porta principal ou a artéria hepática, ou invade múltiplos órgãos/estruturas extra-hepáticos.

Classificação dos Linfonodos Regionais (N)

O componente ‘N’ avalia a presença e a extensão de metástases nos linfonodos regionais. Os linfonodos regionais incluem aqueles localizados no hilo hepático, ao longo da artéria cística, pericoledocianos, e ao longo das artérias hepáticas comum e própria. A disseminação linfática é um fator prognóstico crucial e independente.

- NX: Linfonodos regionais não podem ser avaliados (ex: não removidos ou amostra inadequada).

- N0: Ausência de metástase em linfonodos regionais.

- N1: Metástase em 1 a 3 linfonodos regionais.

- N2: Metástase em 4 ou mais linfonodos regionais.

Classificação da Metástase à Distância (M)

O componente ‘M’ indica a presença ou ausência de disseminação do câncer para locais fora da área de drenagem linfática regional ou para órgãos distantes.

- M0: Ausência de metástase à distância (comprovada por avaliação clínica e radiológica).

- M1: Presença de metástase à distância.

A aplicação rigorosa do sistema TNM é indispensável no manejo do câncer de vesícula biliar, fornecendo uma linguagem padronizada para descrever a extensão da doença. Isso fundamenta a estratificação de risco, orienta as decisões terapêuticas (cirúrgicas e adjuvantes), facilita a comunicação interprofissional e auxilia na comunicação sobre o prognóstico e o planejamento do acompanhamento com o paciente.

Tratamento Cirúrgico do Câncer de Vesícula Biliar

A ressecção cirúrgica completa com margens negativas (ressecção R0) constitui a principal modalidade terapêutica com potencial curativo para o câncer de vesícula biliar ressecável. A definição da estratégia cirúrgica mais apropriada é crucial e baseia-se fundamentalmente no estadiamento patológico do tumor, especialmente na profundidade de invasão tumoral (classificação T) e no estado dos linfonodos regionais (classificação N).

Princípios e Abordagens Cirúrgicas Baseadas no Estadiamento

A extensão da intervenção cirúrgica é guiada primariamente pelo estadiamento T:

- Tumores T1a (Invasão limitada à lâmina própria): Para carcinomas classificados como pT1a, particularmente aqueles diagnosticados incidentalmente após uma colecistectomia por patologia benigna, a colecistectomia simples é geralmente considerada suficiente, desde que as margens cirúrgicas, notadamente a do ducto cístico, estejam livres de neoplasia (R0). Nestes casos, procedimentos adicionais como ressecção hepática ou linfadenectomia regional não são rotineiramente indicados, em virtude do risco muito baixo de metástases linfonodais.

- Tumores T1b ou Superiores (Invasão da camada muscular ou além): Para tumores que já invadem a camada muscular (T1b) ou se estendem além (T2, T3, T4), a abordagem cirúrgica padrão requer uma ressecção mais ampla. Essa abordagem é frequentemente denominada colecistectomia radical ou estendida e também é indicada para casos de tumores pT1b diagnosticados incidentalmente.

Componentes da Colecistectomia Radical/Estendida

A colecistectomia radical é um procedimento mais abrangente que visa garantir a remoção completa da doença locorregional. Seus componentes essenciais incluem:

- Definição Formal: Remoção em bloco da vesícula biliar juntamente com o parênquima hepático adjacente ao leito vesicular (tipicamente os segmentos IVb e V) e linfadenectomia do ligamento hepatoduodenal.

- Ressecção Hepática: Consiste na exérese do parênquima hepático adjacente ao leito vesicular, usualmente como uma ressecção em cunha ou segmentectomia dos segmentos IVb e V. Esta etapa é indicada para tumores T1b ou superiores, ou quando há suspeita de invasão local ou margem cirúrgica comprometida na colecistectomia simples, com o objetivo primordial de assegurar margens hepáticas livres de tumor (R0). Em tumores localmente mais avançados (T3/T4 selecionados), ressecções hepáticas mais extensas, como hepatectomias maiores (ex: trissegmentectomia), podem ser necessárias para alcançar uma ressecção R0.

- Linfadenectomia Regional: A remoção sistemática dos linfonodos regionais é um passo crucial no tratamento de tumores T1b ou superiores. Realiza-se a dissecção do hilo hepático (linfadenectomia portal), removendo os linfonodos localizados ao longo do ducto cístico, ducto colédoco comum, artéria hepática e veia porta (linfonodos do ligamento hepatoduodenal). A extensão da linfadenectomia pode variar dependendo do risco de envolvimento linfonodal. Este procedimento é fundamental tanto para o controle local da doença quanto para o estadiamento patológico nodal (pN) preciso, que possui forte valor prognóstico e influencia diretamente a indicação de terapia adjuvante. O número de linfonodos ressecados é um fator importante a ser considerado.

- Ressecção da Via Biliar Extra-Hepática: Esta etapa é considerada em situações específicas, como o comprometimento neoplásico da margem do ducto cístico identificada na peça cirúrgica inicial (seja da colecistectomia simples ou radical) ou quando há suspeita de extensão tumoral direta para o ducto biliar comum. Se realizada, a reconstrução do trânsito biliar é necessária, sendo a hepaticojejunostomia em Y-de-Roux o método mais comum.

Manejo Específico do Câncer Incidental de Vesícula Biliar

Nos casos em que o câncer de vesícula biliar é descoberto incidentalmente após uma colecistectomia realizada por outra indicação, o manejo subsequente depende estritamente do estadiamento patológico final:

- pT1a: Como já mencionado, se as margens estiverem livres, a colecistectomia inicial é geralmente considerada curativa.

- pT1b ou Estadios Superiores: Para estes pacientes, a reabordagem cirúrgica é fortemente recomendada para otimizar os resultados oncológicos. A reintervenção deve incluir a ressecção do leito hepático (segmentos IVb e V) com margem de segurança e a linfadenectomia regional estendida (incluindo linfonodos do ducto cístico, pericoledocianos, hepatoduodenais, e potencialmente celíacos e pancreatoduodenais posteriores, dependendo do risco e achados).

Importância das Margens Cirúrgicas

A obtenção de margens cirúrgicas livres de neoplasia microscopicamente (ressecção R0) é um dos mais importantes determinantes prognósticos no tratamento cirúrgico do câncer de vesícula biliar. As margens do ducto cístico e do leito hepático são particularmente cruciais. A presença de neoplasia nas margens (ressecção R1 ou R2) indica doença residual e está associada a um pior prognóstico, devendo motivar a consideração de ampliação da ressecção cirúrgica, se tecnicamente viável, ou a indicação de tratamento adjuvante complementar (quimioterapia e/ou radioterapia).

Terapia Adjuvante no Câncer de Vesícula Biliar

Após a ressecção cirúrgica do câncer de vesícula biliar, a terapia adjuvante, compreendendo quimioterapia e/ou radioterapia, pode ser considerada em cenários específicos. O objetivo principal é a erradicação de doença micrometastática e a redução do risco de recorrência locorregional e sistêmica.

Indicações para Terapia Adjuvante

A decisão pela terapia adjuvante baseia-se na estratificação de risco pós-operatório, determinada por achados anatomopatológicos da peça cirúrgica. Fatores de risco que frequentemente justificam a consideração de tratamento adjuvante incluem:

- Invasão Tumoral Profunda: Tumores que invadem a camada muscular (pT1b) ou se estendem além (pT2, pT3, pT4), correspondendo geralmente aos estágios patológicos II, III ou IV.

- Comprometimento Linfonodal (N+): A presença de metástases em linfonodos regionais (pN1 ou pN2) é um indicador prognóstico adverso robusto e uma forte indicação para terapia adjuvante.

- Margens Cirúrgicas Comprometidas (R1/R2): A identificação de células neoplásicas nas margens de ressecção (ressecção incompleta) indica doença residual e frequentemente requer tratamento complementar, particularmente radioterapia, para controle local.

- Invasão Perineural: A infiltração tumoral ao longo dos feixes nervosos é um fator de risco independente para recorrência e pode justificar terapia adjuvante.

Modalidades de Terapia Adjuvante

As estratégias adjuvantes podem envolver diferentes modalidades, utilizadas isoladamente ou em combinação:

- Quimioterapia Adjuvante: Visa eliminar micrometástases e diminuir o risco de recidiva sistêmica. Regimes frequentemente utilizados incluem aqueles baseados em fluoropirimidinas (como 5-Fluorouracil [5-FU] ou capecitabina) ou a combinação de gencitabina com cisplatina. O 5-FU pode ser administrado em combinação com outros agentes.

- Radioterapia Adjuvante: Tem como principal objetivo otimizar o controle locorregional. Sua indicação mais clara é em pacientes com margens cirúrgicas positivas (R1/R2). Pode ser utilizada em combinação com quimioterapia (quimiorradioterapia) em contextos selecionados para potencializar o controle local. A radioterapia também pode ter um papel no controle local de doença irressecável.

Considerações Clínicas na Decisão Terapêutica

A indicação de terapia adjuvante é uma decisão complexa que requer uma abordagem individualizada. Devem ser ponderados o estadiamento patológico detalhado, a presença dos fatores de risco supracitados, o estado geral do paciente (performance status) e suas comorbidades, além das diretrizes oncológicas atuais. O benefício da terapia adjuvante, especialmente em estágios mais iniciais (como pT1bN0 ou pT2N0) com ressecção completa (R0), permanece controverso, exigindo uma avaliação criteriosa da relação risco-benefício para cada paciente.

Manejo do Câncer Incidental da Vesícula Biliar

O manejo do câncer de vesícula biliar incidental (CVBI), diagnosticado histologicamente após colecistectomia por outra indicação, requer uma avaliação rigorosa e estratificação terapêutica baseada primariamente no estadiamento patológico (pTNM) da peça inicial. A atenção é direcionada à profundidade de invasão tumoral (pT) e ao status das margens cirúrgicas, especialmente a margem do ducto cístico e do leito hepático.

Avaliação Pós-Diagnóstico e Re-Estadiamento

Confirmado o CVBI, é mandatória uma reavaliação para estadiamento completo. Além dos exames de imagem seccionais (TC e/ou RM) para investigar doença residual, avaliar a extensão loco-regional e identificar metástases, a avaliação diagnóstica pós-colecistectomia pode incluir laparoscopia exploratória com biópsias direcionadas para refinar o estadiamento, se necessário.

Estratégias Terapêuticas Cirúrgicas Conforme o Estadiamento pT

O tratamento cirúrgico definitivo do CVBI é estratificado conforme o resultado anatomopatológico da colecistectomia inicial:

- Tumores pTis (Carcinoma in situ) e pT1a (invasão restrita à lâmina própria): Comprovada a ausência de neoplasia nas margens cirúrgicas (ressecção R0), a colecistectomia inicial é geralmente considerada curativa. Nestes casos, não se recomenda cirurgia adicional (re-ressecção hepática ou linfadenectomia regional), dado o risco extremamente baixo (<5%) de disseminação linfonodal. O seguimento clínico e por imagem periódicos são importantes.

- Tumores pT1b (invasão da camada muscular) e Superiores (pT2, pT3): A identificação de invasão na camada muscular (pT1b) ou além demanda reintervenção cirúrgica para ampliação oncológica (re-ressecção ou cirurgia de complementação). O objetivo principal é alcançar uma ressecção R0, e o procedimento padrão inclui:

- Ressecção Hepática Segmentar: Exérese em bloco do leito vesicular, comumente os segmentos hepáticos IVb e V, incluindo uma margem de segurança no parênquima hepático adjacente.

- Linfadenectomia Regional: Componente essencial, envolve a remoção dos linfonodos do ligamento hepatoduodenal (linfadenectomia portal), incluindo os linfonodos do ducto cístico, pericoledocianos, do hilo hepático. A depender do protocolo e achados, pode estender-se aos pancreatoduodenais posteriores e celíacos. A análise histopatológica de um número adequado de linfonodos é crucial para o estadiamento pN e possui valor prognóstico.

- Margens Cirúrgicas Positivas (R1) na Peça Inicial: A presença de comprometimento neoplásico em qualquer margem cirúrgica da colecistectomia inicial é indicação formal de reabordagem cirúrgica com ressecção ampliada (hepática e linfonodal), independentemente do estágio pT, visando obter margens livres (R0).

- Casos Avançados (pT3/pT4 ou Invasão Biliar Significativa): Em cenários de invasão de estruturas vasculares maiores (veia porta, artéria hepática – pT4), múltiplos órgãos adjacentes, ou comprometimento extenso da via biliar principal, podem ser consideradas ressecções mais extensas. Estas podem incluir hepatectomias maiores (ex: trissegmentectomia) e/ou ressecção da via biliar extra-hepática com reconstrução bilio-digestiva (hepaticojejunostomia).

A decisão final sobre a extensão da re-ressecção deve ser individualizada, baseada em avaliação multidisciplinar, considerando o estadiamento detalhado, as condições clínicas do paciente e os riscos procedimentais. A obtenção de uma ressecção R0 e a realização de uma linfadenectomia adequada são pilares para otimizar o controle loco-regional e melhorar o prognóstico no manejo do CVBI.

Acompanhamento Pós-Tratamento no Câncer de Vesícula Biliar

A vigilância pós-tratamento é um componente essencial no manejo do câncer de vesícula biliar, com o objetivo primordial de detectar precocemente a recorrência da doença, influenciando as opções terapêuticas subsequentes. O seguimento é indicado mesmo após ressecções consideradas curativas para estágios iniciais, como é o caso do pT1a incidentalmente diagnosticado.

O protocolo de acompanhamento deve ser individualizado, mas geralmente abrange os seguintes componentes:

- Avaliação Clínica Periódica: Monitoramento regular do estado geral de saúde do paciente e investigação de quaisquer sinais ou sintomas que possam sugerir recidiva tumoral.

- Monitoramento de Marcadores Tumorais: Dosagens seriadas do antígeno CA 19-9 podem ser úteis no seguimento, embora sua sensibilidade e especificidade limitadas devam ser interpretadas no contexto clínico geral e dos achados de imagem.

- Vigilância por Imagem: Realização programada de exames de imagem seccionais, como Tomografia Computadorizada (TC) ou Ressonância Magnética (RM) abdominal e pélvica, para avaliação locorregional e detecção de metástases à distância. O seguimento de lesões pT1a pode se basear primordialmente em exames de imagem periódicos.

A frequência das avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem, bem como a duração total do período de acompanhamento, são determinadas com base no estadiamento patológico final da doença e na estratificação individual do risco de recorrência. Tipicamente, este seguimento intensivo é mantido por um período de 3 a 5 anos após a conclusão do tratamento primário.